【この記事のポイント(Insights)】

- 中国がレアアース輸出規制を強化し、AI・EV・再エネ産業の供給網を揺るがせている。

- 資源戦略は“量の支配”から“技術の囲い込み”へ転換し、AI時代の覇権争いの核心となった。

- 米・日・欧・豪は供給分散と内製化を急ぎ、世界は静かな“資源の冷戦”に突入している。

2025年10月中旬、米財務長官スコット・ベッセントが放った一言が、市場を大きく揺らしました。 「中国は他国を引きずり下ろそうとしている(They want to pull everybody else down with them)」。中国がレアアースに関する輸出規制を強化した直後の発言でした。

発言を受け、レアアース価格は短期間で急騰し、品目によっては数倍になり、関連銘柄が乱高下。為替市場でも「資源カードを使う中国」の警戒感が広がり、ドル高・円安が進みました。アナリストの間では、「半導体摩擦からレアアース摩擦へ、主戦場が移った」との見方が浮上しています。

これは単なる外交上のつばぜり合いではありません。AIチップ、電気自動車、風力発電――こうした“次の産業革命”の裏側には、目に見えない素材への依存が存在します。もし、その供給が一国によって左右されるとしたら? 本稿では、レアアース危機の歴史と現在、そしてAI時代における新たな地政学リスクを読み解きます。

自由輸出から国家管理へ——レアアース大国・中国の資源政策の変遷

レアアース(希土類)は、17の元素から成る特殊な金属グループです。わずかな添加で磁石や触媒、ディスプレイなどの性能を劇的に高めることから、“産業のビタミン”とも呼ばれます。

1980年代、中国はこの資源を自由輸出して外貨を稼いでいました。しかし1990年代に入ると、国家戦略物資として管理対象に指定。鄧小平は「中東に石油があるように、中国にはレアアースがある」と語り、輸出許可制度と数量割当(クォータ)を導入しました。目的は単純明快です。「原料ではなく製品として輸出し、自国産業を育てる」。採掘から精製、磁石・モーター製造までを国内で完結させるための布石でした。

2000年代には、環境保護と価格安定を名目に輸出割当をさらに縮小。その結果、中国の世界シェアは9割を超え、事実上の独占状態に。世界の製造業は安価で安定的な供給に依存し、リスクを見過ごしたまま“集中”を深めていきます。

そして2010年9月、転機が訪れます。尖閣諸島沖での漁船衝突事件をきっかけに、中国が日本向けのレアアース輸出を事実上停止。わずか数週間で価格は10倍に跳ね上がり、日本企業は生産計画の見直しを迫られました。この「尖閣ショック」を契機に、日本・米国・EUは供給多角化と備蓄、リサイクル開発を一斉に進めることになります。

2015年にはWTO(世界貿易機関)が中国の輸出割当制度を違反と判断。中国は形式的に制度を撤廃しましたが、実際には環境基準や企業ライセンス制で供給をコントロールし続けました。つまり、名目自由化、実質統制――これが中国のレアアース戦略の本質です。

最新のレアアース危機は、”量”ではなく“技術”にある

新しいレアアース危機は、2023年に静かに始まりました。その年7月、中国商務部と税関総署はガリウムとゲルマニウムを輸出許可制に。8月には輸出量が激減し、半導体材料価格が急騰します。続いて10月には、EV用電池に不可欠なグラファイト(黒鉛)も許可制に。中国が精製工程で9割以上のシェアを持つこの素材は、まさに「電動化時代の心臓部」です。

さらに2024年末、中国はゲルマニウム・ガリウム・アンチモンの対米輸出を全面禁止。2025年2月にはタングステンやインジウム、ビスマスなど5種の金属を規制対象に加え、4月には重希土類(ジスプロシウム、テルビウム、サマリウムなど)7元素を新たに許可制に組み込みました。

形式上は「禁止」ではなく「許可制」。しかし、商務部の許可が下りない限り輸出できず、実際には通関遅延や輸出停止が常態化しています。欧州委員会の担当副委員長は「輸出許可申請の半分しか処理されていない」と指摘しました。結果として、重希土価格はわずか1か月で3倍。欧州の風力発電メーカーや米国のEV工場で生産遅延が相次ぎました。

この新たな統制の特徴は、「量」ではなく「技術」を握る点です。中国は原料だけでなく、精製工程・磁石製造装置・ノウハウの輸出も制限。希土の付加価値を国内に囲い込み、国外への技術流出を防ぐ戦略です。AI・EV・再エネの時代において、「誰がレアアースを持つか」よりも「誰が加工・磁石化できるか」が支配力を決める――それが2020年代の現実になりました。

“広く浅い関税戦争”から、“狭く深い資源戦争”へ

第一次トランプ政権時代の米中関税戦争(2018〜2019)は、数千億ドル規模の輸入品に高関税を課した“広く浅い衝突”でした。米中貿易量は減少し、株式市場は一時的に1.7兆ドルの時価総額を失いましたが、やがて企業が調達先を変更し、マクロ経済への影響は数年で吸収されました。

一方、今回の資源規制は「狭く深い」衝撃です。対象はEV・AI・風力・防衛――つまりAI時代のコア産業。関税戦争が「コスト増」でじわじわ効いたのに対し、資源規制は「供給停止」で産業を止める可能性がある。いわば“経済制裁”ではなく“経済窒息”のリスクをはらむのです。

この構造的な脆弱性こそ、ベッセント財務長官が「他国を引きずり下ろそうとしている」と発言した背景です。市場の動揺は一過性に見えて、実際はより根深い地政学的シグナルを映しています。

米・日・豪・EU、先進諸国が取り組むリスク回避戦略

各国は、こうした供給リスクに真っ向から対応しはじめています。

アメリカ

国防生産法(DPA)とインフレ抑制法(IRA)を駆使し、鉱物の採掘・精製・磁石製造に政府資金を投じています。豪州ライナス社と組み、テキサスに重希土類精製工場を建設中(政府出資2億ドル超)。官民連携による鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)も主導し、日本・EU・豪州など14か国と供給源の多様化を進めています。

日本

2010年の教訓を生かし、JOGMEC(石油・天然ガス・金属鉱物資源機構)を軸に重要鉱物基金を創設。海外鉱山投資やリサイクルを支援しています。とくに豪州との連携を強化し、JARE(日本オーストラリアレアアース社)を通じてライナス社に出資。中国以外では初となる重希土分離ラインを立ち上げました。国家備蓄制度も整え、万一の供給途絶に備えています。

オーストラリア

豊富な鉱物資源を背景に、「採掘だけでなく精製まで国内で」を掲げた「重要鉱物戦略2023–2030」を策定。政府系金融機関NAIFやEFAの融資を活用し、レアアースやリチウムの国内精製プラントを建設中です。豪州は今や、“非中国圏サプライチェーンの心臓部”となりつつあります。

EU

2023年に「欧州重要原材料法(CRMA)」を採択。2030年までに、戦略鉱物の10%を域内採掘、40%を精製、25%をリサイクルで賄う目標を明示しました。採掘許可の迅速化、域内投資支援、同盟国との協定締結を同時に進めています。G7広島サミットで合意した「重要鉱物の5原則」も、この流れの一環です。

AI時代のボトルネック——リチウム、銅、黒鉛、そして重希土

AI時代のサプライチェーンは、レアアースだけではありません。リチウムはEV電池の核で、需要は2030年までに数倍。供給は豪州・チリ・中国に偏り、精錬段階では中国が6割以上を占めます。銅は送電網と再エネ設備に不可欠で、2030年以降は慢性的な不足が予測されています。グラファイトは電池の負極材としてリチウム同様に重要ですが、精製の9割以上を中国が握る――こちらもレアアース同様の構図です。

そして最も危ういのは、依然としてレアアース、特に中・重希土類(Dy/Tb)です。代替磁石の研究は進んでいますが、実用化はまだ先。リサイクル技術も普及途上で、当面は中国依存が続きます。「半導体の次は素材が戦場」と言われるゆえんです。

AIは“情報の革命”と呼ばれますが、その基盤を支えるのは物質の革命です。チップ、サーバ、電源、冷却、そしてモーター。いずれも鉱物資源なしには成り立ちません。つまり、AI時代の競争とはデータだけでなく、資源をめぐる競争でもあるのです。

ベッセント財務長官の発言は、単なる挑発ではありません。「AIの時代において、誰が供給を握るか」が国家の経済力と安全保障を決める現実を突きつけています。いま、世界は静かな“資源の冷戦”に突入しつつあります。そしてその震源にあるのが、レアアースなのです。

レアアース危機は、単なる素材不足ではありません。それは、AI・EV・再エネという次の産業構造そのものを支配する力をめぐる競争です。中国は量ではなく技術を囲い、米・日・欧・豪は供給を分散しようと奔走している。歴史をたどれば、尖閣ショックの時と同じように、市場は一時的な混乱の後に“新しい均衡”を見つけるかもしれません。しかし、その均衡点は、もはや以前の世界ではありません。

AI開発競争の裏では、レアアースをめぐる資源戦争が繰り広げられています。

注目記事

なぜ、こんなにも多くのお客様にご支持を頂いているのか(その1)

なぜ、こんなにも多くのお客様にご支持を頂いているのか(その2)

※この記事は、掲載日時点の情報を基に作成しています。最新状況につきましては、スタッフまでお問い合わせください。

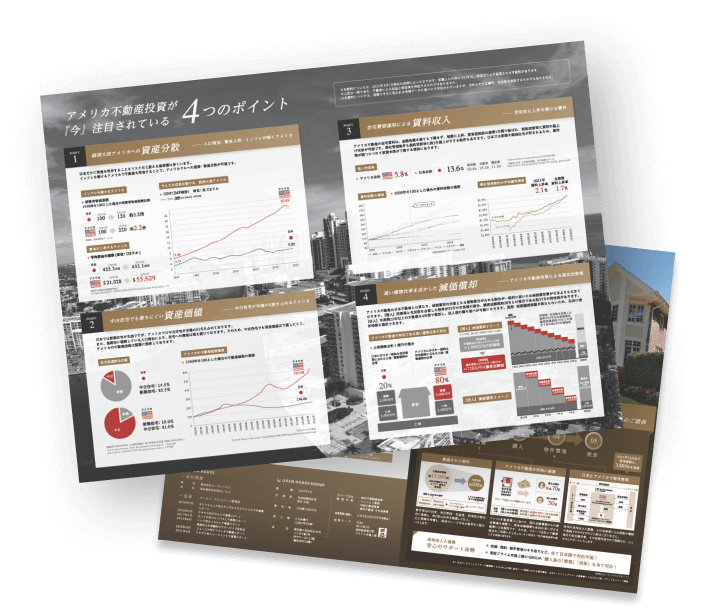

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードするアメリカ不動産投資、始め方がわからずお悩みではありませんか?

2020年の税制改正後も、アメリカ不動産投資は依然として「資産分散」「減価償却」などのメリットで注目を集めています。

ただ、アメリカを含む海外不動産投資に興味はあるけれど「言語の壁がある」「現地の事情がわからない」「リスクが高そう」といったお悩みも多く見られます。

実際、日本からアメリカ不動産投資を始めようとしても、現地の法律や税制の違い、物件管理の難しさ、為替リスクなど、様々な課題に直面することがあります。

しかし、適切な知識とサポートがあれば、アメリカ不動産投資は魅力的な資産運用の選択肢となります。安定した不動産需要、基軸通貨ドルでの資産保有、長期的な不動産価値など、その魅力は2020年の税制改正後も健在です。

そこで、アメリカ不動産投資に興味をお持ちの方へ、『アメリカ不動産投資成功ガイド』をお届けします。オープンハウスがこれまで5000棟超、3000名以上の投資家様をサポートしてきた実績をもとに、投資の基礎知識から最新の市場動向、成功事例までをわかりやすくまとめました。

オープンハウス独自の強み、アメリカの複数都市に展開する現地法人による直接管理と日本語でのきめ細やかなサポート体制についてもご紹介しています。お忙しい投資家様のお手を煩わせず、英語不要でアメリカ不動産投資を実現できるワンストップサービスです。

ドル建てでの資産運用を実現したい方、海外投資に興味はあるけれど不安を感じている方は、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。

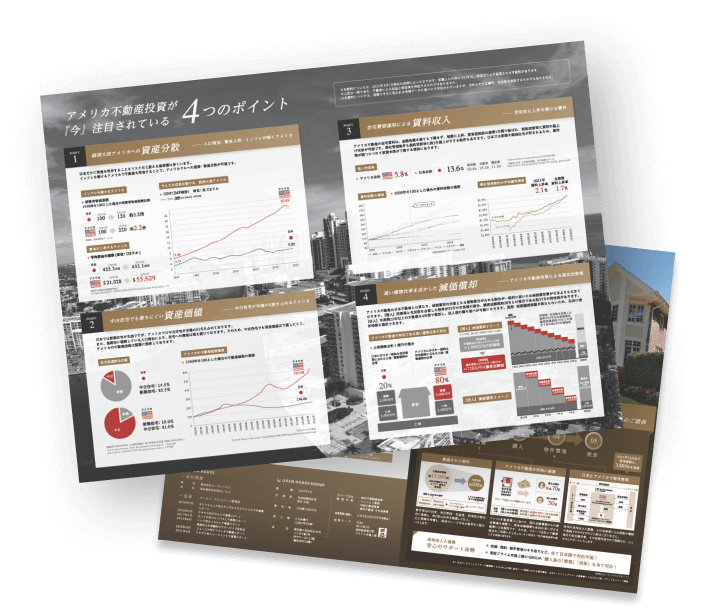

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードする