-

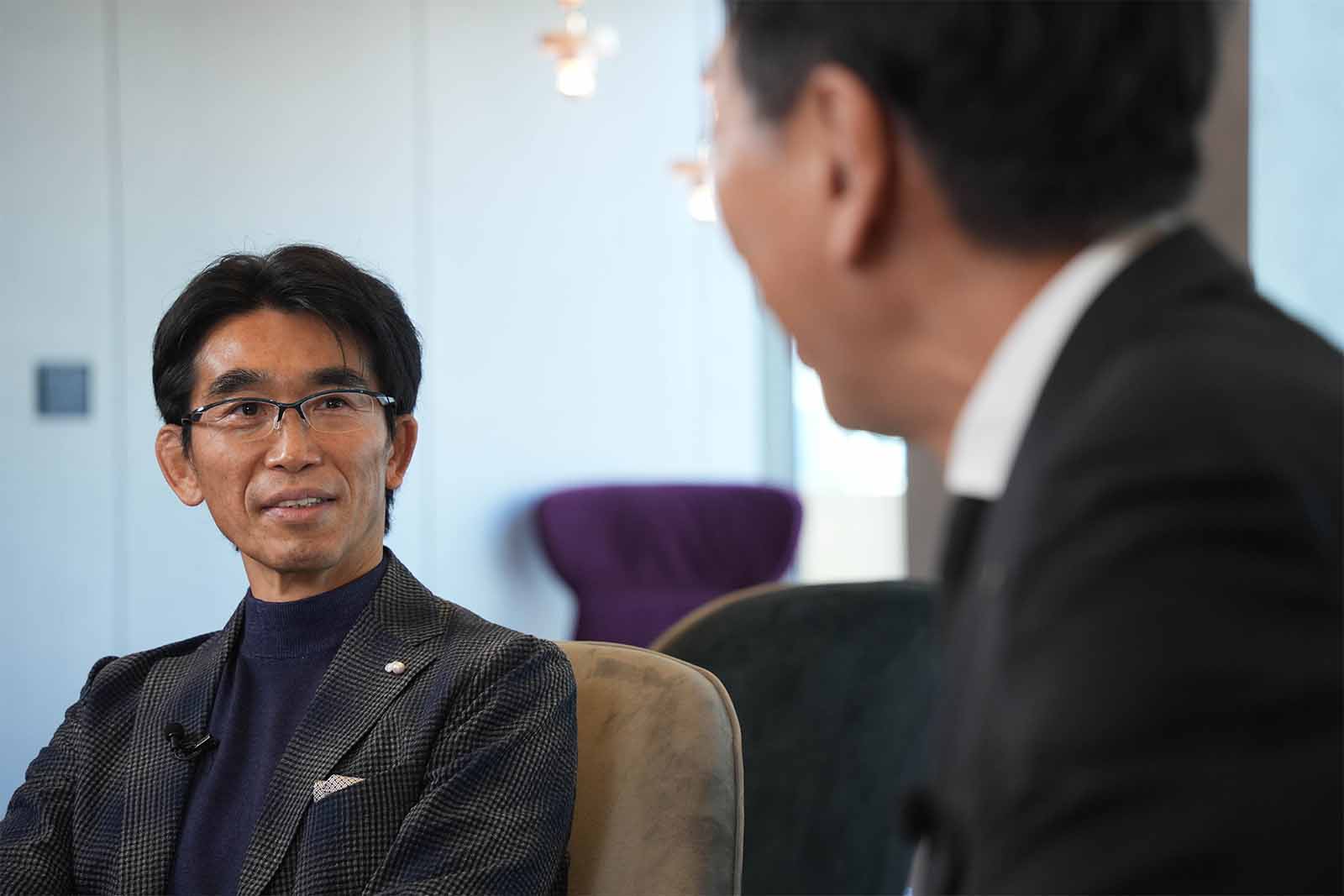

ゲスト元日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター 中竹 竜二氏

ゲスト元日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター 中竹 竜二氏 -

1973年福岡県生まれ。早稲田大学卒業、レスター大学大学院修了。三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任し、大学選手権2連覇を果たす。2010年、日本ラグビーフットボール協会で指導者を指導するコーチングディレクターに就任。2016年には日本代表ヘッドコーチ代行も兼務。企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックス代表取締役。

-

インタビュアー株式会社オープンハウスグループ 副社長 鎌田 和彦

インタビュアー株式会社オープンハウスグループ 副社長 鎌田 和彦 -

1965年神奈川県生まれ。88年慶應義塾大学文学部卒。89年(株)インテリジェンスを設立、取締役に。99年に同社代表取締役社長、2008年同社相談役。08年には日本人材派遣協会会長も務める。15年よりオープンハウスグループ 取締役 副社長。

賢人を賢人たらしめている行動や考え方は。そして大切にしている習慣は──。

インタビューを通じて、そんな共通点を探っていきます。

感情を言語化することで勝利を呼び込む

-

鎌田 -

卒業後、ラグビーから離れていた中竹さんは約10年ぶりにラグビー界に戻り、早大の監督に就任されました。

-

中竹 -

消去法だったんでしょうね。できそうなのは僕しかいないということで、ある日突然先輩から電話がかかってきて「やってくれ」と。当時私はサラリーマンでしたが、思い切って退職して監督を引き受けることにしました。無償のボランティアです。ただ指導者歴はゼロでしたから、OBからは「またこいつか」と評判は最悪でした。

-

鎌田 -

あのキャプテンかと。

-

中竹 -

人を巻き込むことは得意でしたので、同世代の現役選手などに声をかけてコーチ陣を固めました。しかし、全員指導歴なし。OBどころか選手たちにも下に見られ、蔑まされました。

-

鎌田 -

厳しいですねえ。

-

中竹 -

しかしチームは2年目から徐々に強くなっていきました。「この人に頼ってちゃダメだ、自分で考え、自分で変わらなきゃ勝てない」と選手が思うようになったんです。そんなふうに思考が変わっていったおかげで、このシーズンは無敗でした。最終戦前日には選手たちが「監督としてはたいしたことなかったけれど、オレたちが名将として胴上げしてやりますよ」と言ってくれたのは嬉しかったです。

-

鎌田 -

その後、協会のコーチングディレクターに就任されましたね。コーチングディレクターとは。

-

中竹 -

“コーチのコーチ”です。ワールドカップが日本で開催されることになり、日本でもちゃんと指導者育成の仕組みをつくらなくてはならないということで私が初代のコーチングディレクターに就任しました。私自身はコーチとしてトップにはなれませんが、コーチを指導することは性に合っていると思い、引き受けました。U20から高校のコーチの強化に力を入れたところ、その世代の選手が今の日本代表の中核を担ってくれています。

-

鎌田 -

おかげで日本のラグビーも強くなりましたね。

-

中竹 -

今はどの国も本気で戦ってくれるようになりました。日本のことを手強いと思っているんです。選手たちも負けると本気で悔しがっています。「オレたちは勝って当たり前だ」と思っている。勝ち癖のついたチームになりました。

-

鎌田 -

勝ち癖、いいですねえ。どうすれば勝ち癖がつくのでしょう。

-

中竹 -

テクニカルな分析も大切ですが、それ以上に感情の動きを大切にします。練習と試合の振り返りをしっかりとやって、負けたら悔しいという感情を言語化し、共有するわけです。

-

鎌田 -

振り返ることで否定的になりませんか。

-

中竹 -

そのネガの感情をちゃんとポジに転換できると、ものすごいエネルギーが生まれるんです。

-

鎌田 -

試合前は選手にどのような声かけをするんですか。

-

中竹 -

最も口にしてはいけない言葉は「勝て」ですね。選手は勝つために頑張ってきたんだから、そんな言葉は邪魔でしかありません。声をかけるとしたら「全力を尽くそう」でいいんです。僕も日本代表ヘッドコーチのときもハーフタイムには一切指示をしませんでした。選手が話し合って決めたことに「いいね!」しか言わなかったです。

※この対談は2022年12月14日に弊社「GINZA XI」ラウンジ(東京・銀座)にて行われました。

関連記事

医師として、経営者として、そして父として。(ゲスト 深川 和己氏:第3回)

医師として、経営者として、そして父として。(ゲスト 深川 和己氏:第4回)

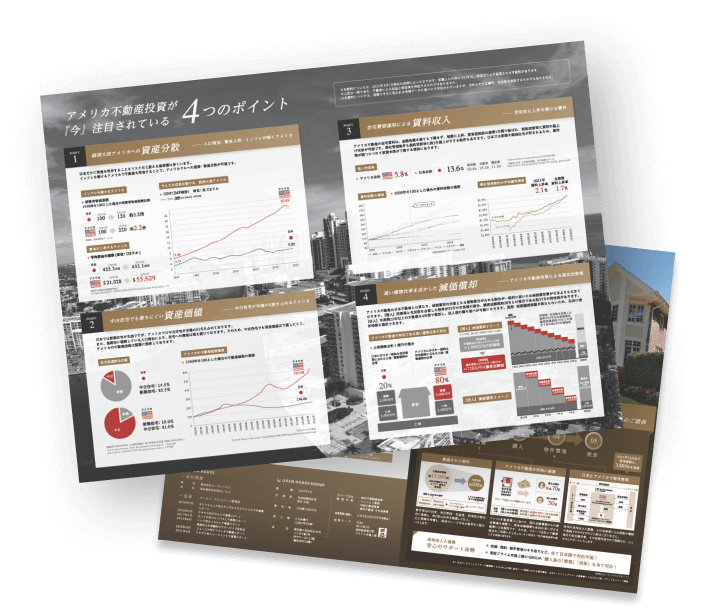

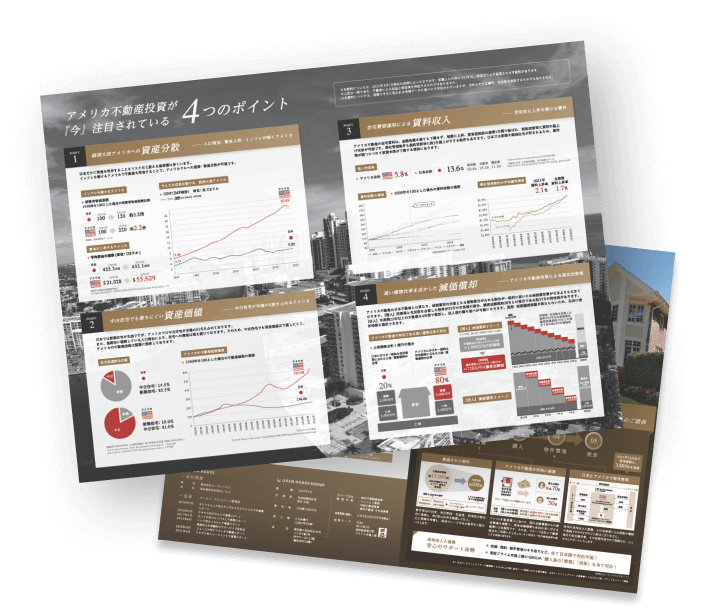

オープンハウスの米国不動産投資

業界初!ワンストップサービスを提供し、名実ともにアメリカ不動産投資のパイオニアに。

なぜ、こんなにも多くのお客様にご支持を頂いているのか(その1)

※この記事は、掲載日時点の情報を基に作成しています。最新状況につきましては、スタッフまでお問い合わせください。

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードするアメリカ不動産投資、始め方がわからずお悩みではありませんか?

2020年の税制改正後も、アメリカ不動産投資は依然として「資産分散」「減価償却」などのメリットで注目を集めています。

ただ、アメリカを含む海外不動産投資に興味はあるけれど「言語の壁がある」「現地の事情がわからない」「リスクが高そう」といったお悩みも多く見られます。

実際、日本からアメリカ不動産投資を始めようとしても、現地の法律や税制の違い、物件管理の難しさ、為替リスクなど、様々な課題に直面することがあります。

しかし、適切な知識とサポートがあれば、アメリカ不動産投資は魅力的な資産運用の選択肢となります。安定した不動産需要、基軸通貨ドルでの資産保有、長期的な不動産価値など、その魅力は2020年の税制改正後も健在です。

そこで、アメリカ不動産投資に興味をお持ちの方へ、『アメリカ不動産投資成功ガイド』をお届けします。オープンハウスがこれまで5000棟超、3000名以上の投資家様をサポートしてきた実績をもとに、投資の基礎知識から最新の市場動向、成功事例までをわかりやすくまとめました。

オープンハウス独自の強み、アメリカの複数都市に展開する現地法人による直接管理と日本語でのきめ細やかなサポート体制についてもご紹介しています。お忙しい投資家様のお手を煩わせず、英語不要でアメリカ不動産投資を実現できるワンストップサービスです。

ドル建てでの資産運用を実現したい方、海外投資に興味はあるけれど不安を感じている方は、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードする