【この記事のポイント(Insights)】

- 従来は炭素排出源だった建材だが、FerrockやCarbiCreteなどCO2を吸収・固定する素材が実用化されつつある。

- マイセル素材やByBlockは、農業残渣や廃プラスチックを建材として再生。循環型経済に直結する素材が実用化に近づいている。

- コンクリートキャンバスのような素材は、工期の短縮や現場の省人化にもつながる。環境だけでなくコスト面でも優位性を持つ。

建築の現場に、いま素材革命が起きつつあります。CO2を吸収するコンクリート、キノコでできた断熱材、プラスチックごみを使ったブロックなど、まるでSFの世界のような建材が、現実に使える段階まで進化してきています。本記事では、世界中で開発が進む最新鋭の建築素材を5つ厳選。いずれも実用間近で、住宅の常識を変えるかもしれない注目株です。

不動産投資家にとっても、サステナブルな資材選びはこれからの重要な視点。環境に優しく、コストや施工の面でも可能性を秘めた次世代建材の最前線を紹介します。

フェロック(Ferrock)

フェロックは、セメントに代わる新しい建築素材として注目されている革新的なコンクリート代替材です。その最大の魅力は、製造時にCO2を排出しないどころか、むしろ吸収する「カーボンネガティブ」な特性。原料は、製鋼所などから出る廃鉄粉やガラス粉末。これらを混ぜて固めることで、鉄分が炭酸化し、硬くて頑丈な建材ができあがります。

このフェロックを開発したのは、アメリカ・アリゾナ大学の博士課程に在籍していたデビッド・ストーン氏。現在はIron Shell社というスタートアップを立ち上げ、商業化を進めています。

まだ大量生産には至っていないものの、小規模な建築資材や舗装材としての実証が進められており、将来的にはコンクリート市場の一角を担う可能性を秘めています。既存のセメントに比べて5倍の強度を持ち、しかも塩水や腐食にも強いという優れもの。今後の実用化が楽しみな素材です。

菌糸体建材(マイセル素材)

「キノコで建材を作る」というと驚く人も多いかもしれません。菌糸体(マイセル)とは、キノコの根のような繊維構造で、植物性の廃棄物に菌を繁殖させることで、発泡スチロールのような軽量で丈夫な素材に変化させることができます。

アメリカのMycocycle社やイタリアのMogu社などが、この分野をけん引するスタートアップ。Mycocycleは廃材を菌糸体で再資源化する技術を開発中で、Moguはすでに吸音パネルや床材として商品化に成功しています。

マイセル素材は、完全生分解性で、使用後も土に還るサステナブルな素材。断熱性や吸音性にも優れているため、室内環境の改善にも役立ちます。建材としてはまだ新しいジャンルですが、環境意識の高いデザイナーや建築家を中心に注目を集めており、今後さらに実用範囲が広がっていくことが期待されます。

カーボンネガティブコンクリート(CarbiCrete)

コンクリートの環境負荷をゼロにできないか。そんな発想から生まれたのが、カナダ発のCarbiCreteです。この素材の特徴は、セメントを一切使わず、製鋼スラグ(高炉スラグ)とCO2を利用して固まるという独自の技術。

開発を手がけているのは、カナダ・モントリオールのCarbiCrete社。すでに市販段階に入っており、同国のコンクリートブロックメーカーPatio Drummond社と連携し、年間数千トン単位での製造が進められています。

CarbiCreteは、従来のコンクリートブロックと同等の強度を持ちつつ、製造過程でCO2を吸収・固定化するという革新性が評価され、欧米のグリーン建築プロジェクトを中心に導入が始まっています。脱炭素建築の本命素材として、今後の採用拡大が期待されます。

再生プラスチックレンガ(ByBlock)

廃プラスチックをどうするかは、世界中の都市が直面する大きな課題です。その解決策として注目されているのが、アメリカ・カリフォルニア州のByFusion社が開発した「ByBlock」。

この素材は、分別不要の混合プラスチックを細断し、加熱・圧縮することでレンガ状のブロックにしたもの。接着剤を一切使わず、色とりどりのプラ片が混じったユニークな外観が特徴です。

ByBlockは、軽量で割れにくく、施工も簡単。すでにアイダホ州やハワイ州などでベンチやバス停、ガレージなどへの利用が始まっており、非構造材としての商業導入が進んでいます。

また、ブロック製造装置「ブロッカー」も販売・レンタルされており、地域ごとのプラスチックごみを地元で建材に変える「地産地消型」の循環モデルも構築可能。リサイクル素材の新しい形として注目を集めています。

コンクリートキャンバス

コンクリートキャンバスは、英国で開発された「ロール状のコンクリート」。見た目は布のようなシートですが、水をかけると硬化し、耐火・耐水性のある薄いコンクリート層を形成します。

この素材を生み出したのは、英国ウェールズのConcrete Canvas社。もともとは災害時に迅速に展開できるシェルター用に開発されましたが、現在では排水路の保護や法面工事、仮設構造物の被覆材など、さまざまなインフラ工事に使われています。

工期を大幅に短縮でき、重機も不要なため、コストと環境負荷の両方を下げられるのが大きな魅力。日本国内でも導入例があり、施工現場の省人化や効率化の観点から、さらなる普及が見込まれます。

脱炭素、施工簡便化など、サステナブルにつながるキーワードがトレンド

今回紹介した5つの素材に共通するのは、「サステナビリティ」と「施工のしやすさ」というキーワードです。

FerrockやCarbiCreteは、建材がCO2を吸収するというこれまでの常識を覆す存在。マイセル素材やByBlockは、廃棄物をそのまま資源に変える循環型経済を体現する素材。そしてコンクリートキャンバスは、現場の施工負担や工期を劇的に減らすという視点から環境とコストの両立を実現しています。

いずれの素材も、従来型のセメント・鉄・プラスチック建材が抱えていた課題──高いCO2排出量、大量資源消費、廃棄時の環境負荷──を大きく改善するポテンシャルを持っています。

不動産や建設の現場でも、今後は「環境価値のある建材を使っているか」が、建物のブランド価値や投資先としての魅力に直結してくる時代です。ESG投資やグリーンビルディングといったキーワードが注目される中、こうした新素材をいち早く取り入れることで、物件の差別化や長期的な資産価値の向上にもつながるはずです。

環境と経済のバランスを取る時代にふさわしい、未来の住宅づくり。そのヒントは、すでに身近なところから始まっています。

オープンハウスグループでは東京・名古屋・大阪で、またオンラインで様々なセミナーを開催しております。

・ハワイ不動産

・アメリカ不動産

・国税OB税理士が語るセミナー

・法人の減価償却としてのアメリカ不動産など随時開催しております。

など随時開催しております。

日程・詳細はこちらから

関連記事

※この記事は、掲載日時点の情報を基に作成しています。最新状況につきましては、スタッフまでお問い合わせください。

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

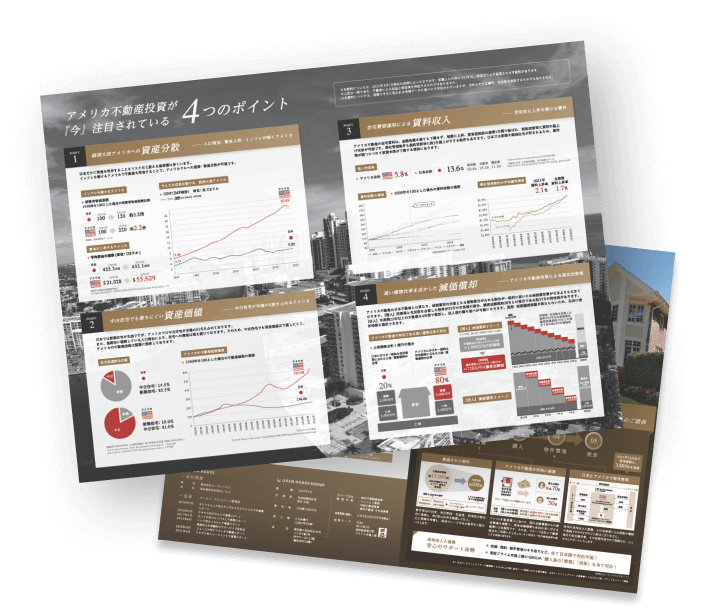

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードするアメリカ不動産投資、始め方がわからずお悩みではありませんか?

2020年の税制改正後も、アメリカ不動産投資は依然として「資産分散」「減価償却」などのメリットで注目を集めています。

ただ、アメリカを含む海外不動産投資に興味はあるけれど「言語の壁がある」「現地の事情がわからない」「リスクが高そう」といったお悩みも多く見られます。

実際、日本からアメリカ不動産投資を始めようとしても、現地の法律や税制の違い、物件管理の難しさ、為替リスクなど、様々な課題に直面することがあります。

しかし、適切な知識とサポートがあれば、アメリカ不動産投資は魅力的な資産運用の選択肢となります。安定した不動産需要、基軸通貨ドルでの資産保有、長期的な不動産価値など、その魅力は2020年の税制改正後も健在です。

そこで、アメリカ不動産投資に興味をお持ちの方へ、『アメリカ不動産投資成功ガイド』をお届けします。オープンハウスがこれまで5000棟超、3000名以上の投資家様をサポートしてきた実績をもとに、投資の基礎知識から最新の市場動向、成功事例までをわかりやすくまとめました。

オープンハウス独自の強み、アメリカの複数都市に展開する現地法人による直接管理と日本語でのきめ細やかなサポート体制についてもご紹介しています。お忙しい投資家様のお手を煩わせず、英語不要でアメリカ不動産投資を実現できるワンストップサービスです。

ドル建てでの資産運用を実現したい方、海外投資に興味はあるけれど不安を感じている方は、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。

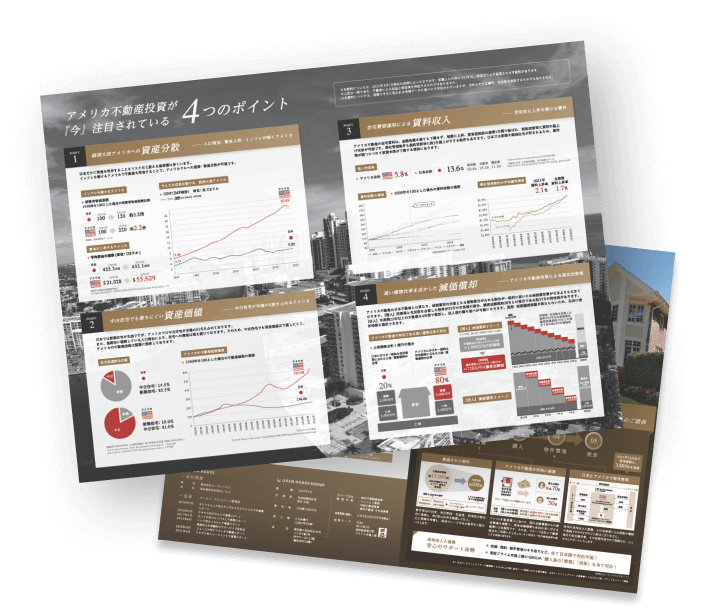

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードする