(左)池下産業株式会社代表取締役会長池下藤吉郎氏、(右)同代表取締役社長池下藤一郎氏。

(左)池下産業株式会社代表取締役会長池下藤吉郎氏、(右)同代表取締役社長池下藤一郎氏。

海と山の大自然を有する北海道・十勝の港町、広尾町。池下産業は、ここ広尾で魚粉加工業を中心にさまざまな事業を展開している。魚粉の原料となるマイワシの漁獲高減少に翻弄された父の生き様を見て育った息子は、若くしてその後を継ぎ、親子二人でひたすらに走り続ける。

「親父の背中を見て育つ」とはよく言われる言葉だが、池下藤一郎にとっては、すぐ隣で共に走る父の横顔こそが道標だった。

藤一郎が社長を務める池下産業は北海道広尾町の水産加工会社だ。藤一郎の祖父が創業、父藤吉郎が承継し、マイワシを原料として飼料となる魚粉(フィッシュミール)や魚油(マリンオイル)を主に製造してきた。かつて道東近海をはじめ日本周辺はマイワシ漁がさかんであり、1980年代には国内で年に120万トンを超える水揚げがあったという。

その豊漁を支えに、当時の広尾町には数多くの水産加工場が立ち並んでいた。池下産業も創業当初はタラコなどの食品を製造する一般的な水産加工会社だったが、やがて町内の水産加工場から出る残渣を活用した畜産飼料用の魚粉製造にも着手。「それが現在の養殖飼料用の魚粉につながるメインの業務になっていきました」と藤一郎は語る。

池下産業の養殖飼料用魚粉「フィッシュミール」の加工場と倉庫。工場は広尾港に程近い場所にあり、水揚げされた新鮮なマイワシをすぐさま加工することができる。

しかし、乱獲のためか、90年代になるとマイワシの漁獲量は激減。毎年夏場の漁期になると全国から集まってきていた漁船団も姿を消し、最盛期には40以上あったという道東部の魚粉加工場はほとんどが閉業となった。

「弊社はすでに父の代になっており、『十勝ハイミール』という魚粉加工を主業とする会社を設立して業務を行っていたのですが、マイワシの水揚げがなければ当然操業できません。十勝ハイミールは倒産となり、父はゲームセンターやパチンコ店を経営して何とか家族を養ってくれました。池下産業のどん底の時代が続きました」

じつはこの頃、学生だった藤一郎はサッカーに夢中だった。中学・高校と日々練習に明け暮れ、高校生の頃には単身ブラジルに渡ってプロチームでの武者修行にも挑んだ。そのかいあって全国大会出場という夢を果たし、東京の強豪大学に進んでプロを目指すほどになったが、父は一体どうやってその資金を調達し、息子の夢を応援し続けてくれたのか。「今になってみれば、本当に苦しかったはずだと思います」と藤一郎は言う。

「スーパーでイチゴのパックを買うのさえ、『会社を倒産させたヤツがイチゴなんか食いやがって』と噂されるのではないかとおびえて買えなかった、と後になって父は言っていました。それほど精神的にも経済的にも苦しかったのに、九州遠征の費用を用意してくれたり、全国大会に行くとなったらチームにバスを買ってくれたり、惜しみなく援助をしてくれた。『まったく、どうやって捻出してたんだろうな』と今では父も笑っていますが、本当に感謝しかありません」

池下藤一郎 いけした・とういちろう

1982年生まれ、北海道広尾町出身。学生時代はサッカー選手として活躍し、大学卒業後、2005年に池下産業株式会社に入社、11年に29歳で父の跡を継ぎ代表取締役社長に就任。趣味はサッカーとサーフィン。

突如戻ってきたイワシが、眠っていた工場を目覚めさせた

こうしてしばらくは水産加工の道をあきらめ、別事業で道をつないでいた池下産業だが、10年近くが過ぎた頃、海に異変が起こった。マイワシではなくカタクチイワシが網にかかり始めたのだ。「どうやら北海道にカタクチが来ているらしい」。その噂を聞きつけた数社の漁船が再び道東にやってくるようになり、池下産業も眠らせていた加工機械を再稼働させ始める。

「カタクチイワシの後はサンマが水揚げされるようになり、うちの会社もそれを原料に細々と魚粉加工を再開させていました。ところが、数年すると今度は、全く姿を消していたマイワシが、カタクチイワシに混じり始めたんです。『あれ、珍しいね、マイワシが1匹、2匹、混ざっているよ』なんて漁師さんが話しているうち、あれよあれよとマイワシが増え、今度はカタクチイワシがいなくなって揚がるイワシが突然全部マイワシになったんです」

父藤吉郎もまさか再びマイワシを加工して魚粉や魚油を作ることになるとは夢にも思っていなかったというが、当初は3社ほどだった漁船も免許を持っている24船団すべてが駆けつける事態に。もはや加工場が池下産業しかない広尾にも、大量のマイワシが水揚げされるようになる。

道東のマイワシ漁の最盛期は9月から10月。24もの漁船団が全国から駆けつけ、大量のマイワシを広尾漁港や釧路漁港に運び込む。

「道東のマイワシ漁は夏から秋が最盛期なのですが、どんどんマイワシが獲れるのに、うちは従業員も数えるほどしかいない、まともなトレーラーもない。そこで、大学3年生だった僕に、父から突然電話があり、『手伝ってくれ』と。ちょうど休みだったので急いで帰ったらすぐさま大型免許を取らされて(笑)、小さいボロのダンプでひたすらイワシを運び、フォークリフトに乗って魚粉を袋詰めして、もう寝ずに働きました」

乱獲を防ぐため当初は漁獲制限があったものの、豊漁が続くとその枠も拡大され、2020年の時点で25万トンにまでなった。親子が不眠不休でボロボロの工場を回し続けた池下産業も、年を追うごとに少しずつ利益が上がり始め、機械をメンテナンスしよう、トレーラーを買おうとコツコツ設備投資を重ねるようになっていく。

「父が必死で工場をフル稼働させていくうち、当時は年1億円にも満たなかった売り上げがどんどん急上昇していきました。その様子を見ていて、少しでも父の力になりたいと、卒業後は広尾に戻って池下産業で働こうと心を決めました」

じつはクラブチームからのオファーもあり、プロサッカーの道を選ぶこともできた藤一郎だったが、決意は揺るがなかった。こうして、広尾町の水産加工業の極みを目指す親子二人三脚の旅が始まった。

大手企業に負けるな! 独自の仕入れと加工法で高品質を達成

マイワシが道東に戻ってきたとはいえ、広尾の魚粉加工会社は池下産業のみ。一方釧路では、大手水産加工会社2社が同じようにマイワシを原料として魚粉を製造していた。実際の漁場は広尾より釧路に近いため、ほとんどの漁船は同じ売値なら釧路の漁港にマイワシを運ぶ。広尾に回ってくるのは釧路で余った場合だけ、という有り様だった。

無論、池下産業が高い値段をつければ漁船も広尾を優先するはずだが、価格競争には限界がある。では、釧路に負けずに良いイワシを入手するにはどうしたらよいか。藤一郎たちが選んだのは、クオリティの高さを武器にする戦いだった。

「とにかく質の良い原料を使って質の良い魚粉を作ろうと。そのために、本当に新鮮なマイワシに限って高値で買い続けましたし、そのイワシを新鮮なまま上質な魚粉に加工できるよう、何億かけたか分からないほど毎年毎年投資をして設備を強化しました」

池下産業にとって欠くことのできないパートナーである漁船団の浜平丸。マイワシ漁の時期は乗務員の身の回りの世話も藤一郎たちが担い、家族のような信頼関係を築いてきた。

池下産業がこれぞと見込んだ漁船は、静岡の「浜平丸」だ。「浜平丸さんのマイワシは鮮度が全く違う」と藤一郎は言う。

「浜平丸は獲ったイワシを船内の水槽に入れる際、決して詰め込まずゆるめに入れるんです。だから魚が傷まない。なおかつ、底に氷を敷いてその上に魚を入れ、氷、魚と繰り返してさらに冷水で満たす。そうやって全体をしっかり冷やして運んでくるから鮮度が保たれるんです」

これほど手間暇をかけて新鮮なイワシを運んでくる船だから、絶対的に信頼できる、と藤一郎。

「そのイワシをすぐさま工場に運び、一度も冷凍しないまま魚粉に加工し、厳密な温度管理の下で保管しています。だから本当に臭みのない上質な魚粉が出荷できるんです。養殖業者さんからは、他の魚粉に比べると格段に魚の食いつきが良く、栄養価も高いため魚の味も1ランク上がると評価していただいています」

池下産業の本社工場。鉄鋼部門を備える同社は、設備の新設やメンテナンスを自社内で行うことで高い稼働率を確立している。

一方、マイワシを搾って作るマリンオイルは食用油や飼料添加用オイルの原料となるが、池下産業のものはEPAやDHAといった必須脂肪酸の含有量が多く、25%を超えるものは医薬品の原料として注文が絶えないという。人が安心して口にできるほどの品質が、池下産業の製品には担保されているのだ。

最新の瞬間冷凍技術が生み出す“革命的”プレミアム冷凍魚

藤一郎が3代目社長に就任したのは弱冠29歳のとき。父藤吉郎は会長として息子を支えることになった。

「じつは父も29歳で社長になったのですが、それは祖父が突然の病で亡くなったからで、一人で全てを背負い大変な思いをしたようです。そういう経験から、自分が元気でサポートできるうちに息子に経営を委譲し、責任と自覚を持たせたいと考えたのだと思います。僕自身は不安もありましたが、父は僕がやりたいと言ったことは決して否定せず、積極的にやらせてくれました。その経験が、僕を大きく変えてくれました」

そんな二人の関係を象徴しているのが、最新の瞬間冷凍技術によって生み出されるプレミアム冷凍魚ブランド「RevoFish(レボフィッシュ)」の開発だ。水揚げ直後の状態に比肩する鮮度と抜群の旨みは、まさに漁業界の革命(Revolution)というにふさわしく、代表格の「大トロいわし」は大トロいわし及び魚油において日本初のハラル認証も取得しているという。

大規模な投資を行い2017年に開所した冷凍工場。広尾漁港のすぐ隣にあり、マイワシやマグロなどを水揚げ後10時間以内に瞬間冷凍できる。

「開発のきっかけは浜平丸さんなんです。2015年頃のことですが、浜平丸の船長が水揚げしたイワシを冷凍してご自宅に送っていたので、『イワシなんてどこでも獲れるのに、何でわざわざそんなことを』と聞いたところ、『こんなに脂が乗った旨いイワシは、この時期の道東でしか獲れないぞ』って言うんですよ。そこで改めてうちのイワシの希少性に気付き、『えっ、だったら魚粉じゃなく食品で出荷しようよ』と」

「Revolution」(革命)と「Fish」を掛け合わせたブランド名「RevoFish」。「ちょっと大袈裟かもしれませんが、戦国武将の旗印のように、池下産業のブランドマークを掲げて戦いに臨みたかったんです」(池下藤一郎氏)。

さっそく藤一郎は古い小屋に自作の冷凍機を揃え、父と二人で冷凍魚の試験製造に取り組む。24時間、温度を変え、時間を変えながら凍結・解凍を繰り返してサンプルを取り、ベストな冷凍状態をモニタリングし続けた。

「30分刻みの凍結時間の合間に交代でわずかな睡眠をとり、解凍して状態を調べてまた次を凍結して、というのを親父と二人でグルグルやっていました(笑)」

この試験結果をもとに、2017年、10億円を超える資金を準備して冷凍工場を建設。水揚げ10時間以内に急速冷凍して常に−110℃以下に保つという独自の最新冷凍技術で、獲れたての鮮度や味わい、栄養分まで逃がさず維持する「RevoFish」を市場に登場させた。中でも「大トロいわし」は、100グラム以上のプレミアムサイズでマグロの大トロのような上質な脂をもつマイワシのみを厳選。9〜10月の漁獲期でも数千匹に一匹しか遭遇しないといわれるほど希少価値の高い逸品で、名だたる料理人からの注文も絶えない看板商品となっている。

「もちろん、陰口を言われたり嫌がらせを受けたりしたこともなかったわけではありません。ただ、出る杭が打たれるのはよくあること。むしろ、何かを指摘されるたびに自分たちのやり方や設備を見直したので、よりクオリティの高い工場になったほどです」

逆境はむしろチャンス。結果を残した者だけが生き残れる厳しさを、サッカー選手時代にブラジルで学んだと、藤一郎はさらりと笑った。

天然資源だけに頼らない事業展開で広尾町に貢献したい

現在の池下産業は、広尾漁港に水揚げされる魚の大半を扱い、1日に1500トンもの魚を加工するという広尾町のトップ企業だ。繁忙期である9〜10月は工場を24時間フル稼働させるため、運搬部門の他に設備のメンテナンスや建設を担う鉄鋼部門をも備え、さらに道東部の重機作業や除雪、産業廃棄物処理などを担うことで地域にも貢献している。

藤一郎の入社当時は10人にも満たなかった社員は現在50人あまり。年に一度は国内外への社員旅行を欠かさず、一方で「大好きなサーフィンの後に大好きなコーヒーを楽しみたい」とオープンさせたカフェ「Bay Lounge Coffee」は町民たちの交流の場ともなっている。

獲れたての鮮魚や「RevoFish」を中心とする料理のほか、コーヒー好きの藤一郎こだわりのカフェメニューも揃う「Bay Lounge Coffee」。週末には行列ができる人気店。

「とはいえ、魚の水揚げが少なかったりすると、今後のことが心配で眠れなくなったりするんですよ。それを言ったら父は『そうなったら本物だ』って笑うんですけど。でも、やっぱり天然の水産資源だけに頼る事業は不安要素が大きすぎる。将来的には陸上養殖も視野に入れ、計画的な農業のような養殖事業を構築して地元の若者の雇用に役立てたいと考えています。十勝エリアが持つポテンシャルの活かし方はまだまだあると、毎朝カフェで父とコーヒーを飲みながら語り合っています」

初めてサッカーの全国大会に出場できた時には親子で抱き合って喜んだ。マイワシが広尾に戻ってきた夏も、冷凍魚に挑戦した時も、交代でわずかな睡眠をとりながら24時間働き続けた。池下産業が残してきた轍は、父と息子が手と手をたずさえて走ってきた軌跡そのものだ。そしてその轍は、これからも広尾の海と大地に刻まれていく。

【スタッフクレジット】

text:Yuko Harigae(Giraffe) photo:Takashi Shimizu

※この記事は、掲載日時点の情報を基に作成しています。最新状況につきましては、スタッフまでお問い合わせください。

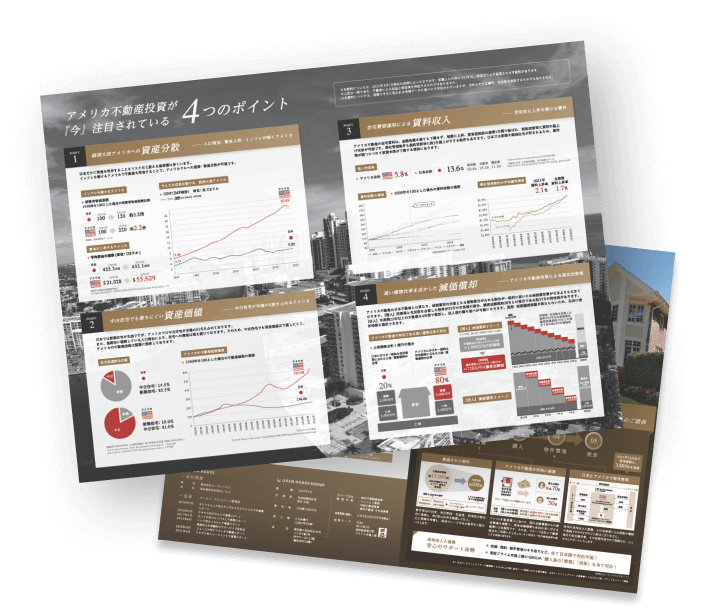

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードするアメリカ不動産投資、始め方がわからずお悩みではありませんか?

2020年の税制改正後も、アメリカ不動産投資は依然として「資産分散」「減価償却」などのメリットで注目を集めています。

ただ、アメリカを含む海外不動産投資に興味はあるけれど「言語の壁がある」「現地の事情がわからない」「リスクが高そう」といったお悩みも多く見られます。

実際、日本からアメリカ不動産投資を始めようとしても、現地の法律や税制の違い、物件管理の難しさ、為替リスクなど、様々な課題に直面することがあります。

しかし、適切な知識とサポートがあれば、アメリカ不動産投資は魅力的な資産運用の選択肢となります。安定した不動産需要、基軸通貨ドルでの資産保有、長期的な不動産価値など、その魅力は2020年の税制改正後も健在です。

そこで、アメリカ不動産投資に興味をお持ちの方へ、『アメリカ不動産投資成功ガイド』をお届けします。オープンハウスがこれまで5000棟超、3000名以上の投資家様をサポートしてきた実績をもとに、投資の基礎知識から最新の市場動向、成功事例までをわかりやすくまとめました。

オープンハウス独自の強み、アメリカの複数都市に展開する現地法人による直接管理と日本語でのきめ細やかなサポート体制についてもご紹介しています。お忙しい投資家様のお手を煩わせず、英語不要でアメリカ不動産投資を実現できるワンストップサービスです。

ドル建てでの資産運用を実現したい方、海外投資に興味はあるけれど不安を感じている方は、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。

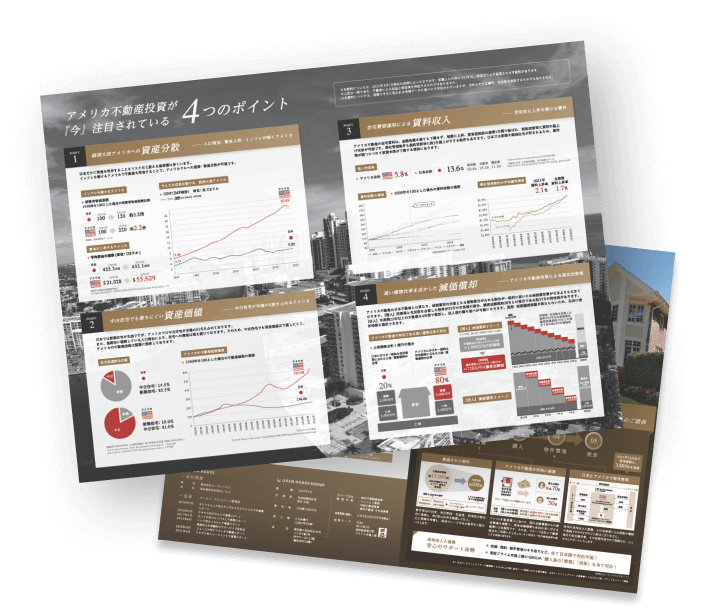

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを

無料ダウンロード

アメリカ不動産投資の秘訣

成功への道筋

オープンハウスの投資メソッドを無料ダウンロード

この資料では、以下の内容をご紹介しています。

以下の内容をご紹介しています。

- アメリカ不動産投資が「今」注目される4つの理由

- スケールが違うアメリカ投資市場の基礎知識

- 日本とは全く異なる不動産の市場環境と投資効果

- 投資エリア選びの重要さと注目の成長エリア

さらに知りたい方は簡単1分

資料をダウンロードする